近年来,随着人工智能技术的快速发展,大模型与小模型的协同应用正在改变传统AI落地的规则。单纯依赖大模型虽然能够处理复杂任务,但面临着成本高、精度差的挑战。而小模型虽然在通用性上有所欠缺,却在特定领域表现出极高的效率和精度。大模型正逐渐定位于需求理解,复杂任务规划、方案决策等高端任务,而将标准化、重复性的执行工作交给小模型处理,形成优势互补的协同生态。将二者优势结合的"大模型规划+小模型执行"模式,正成为智能体应用落地的主流方向。

差异:大模型与小模型各有所长 大模型与小模型在能力特性和应用场景上存在明显差异。大模型拥有很强的泛化能力和推理能力,能够处理各种不同类型任务。而小模型一般偏向于解决某一垂直领域中的某个具体问题。比如一个图像识别小模型专门训练用来识别车牌号,对车牌号可以有很好的识别精度。另一个图像识别大模型不仅可以识别车牌号,还可以识别我们生活中碰到的大部分图片,但是其对于车牌号的识别精度却达不到小模型的专业水平。

实现:协同架构让效率与精度兼得

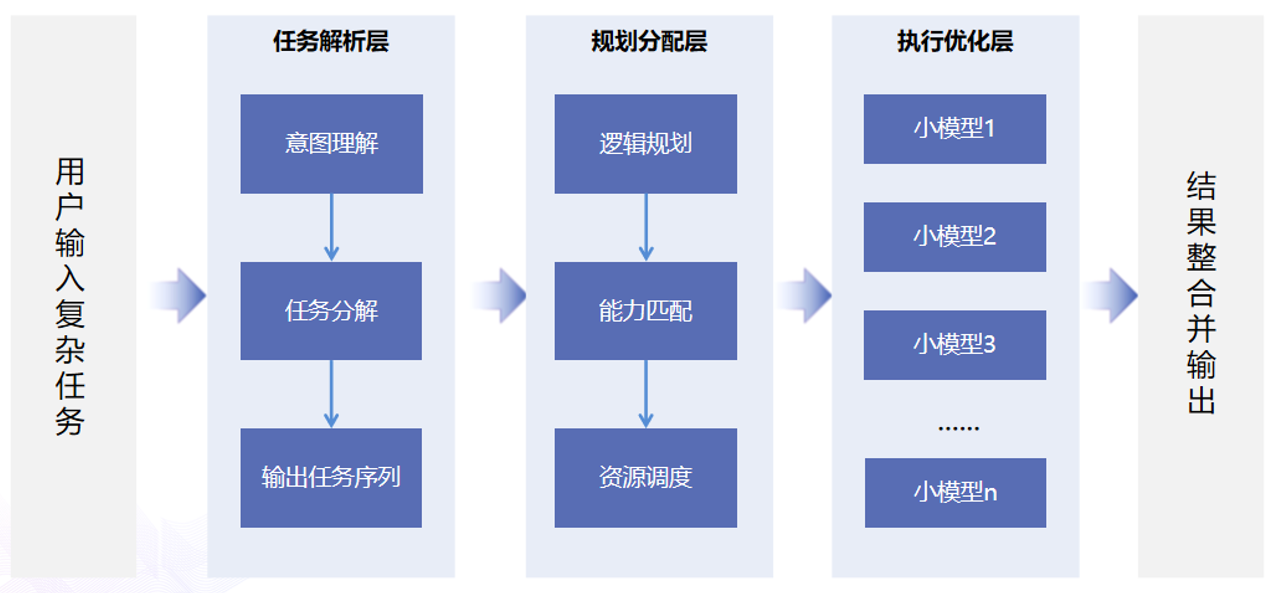

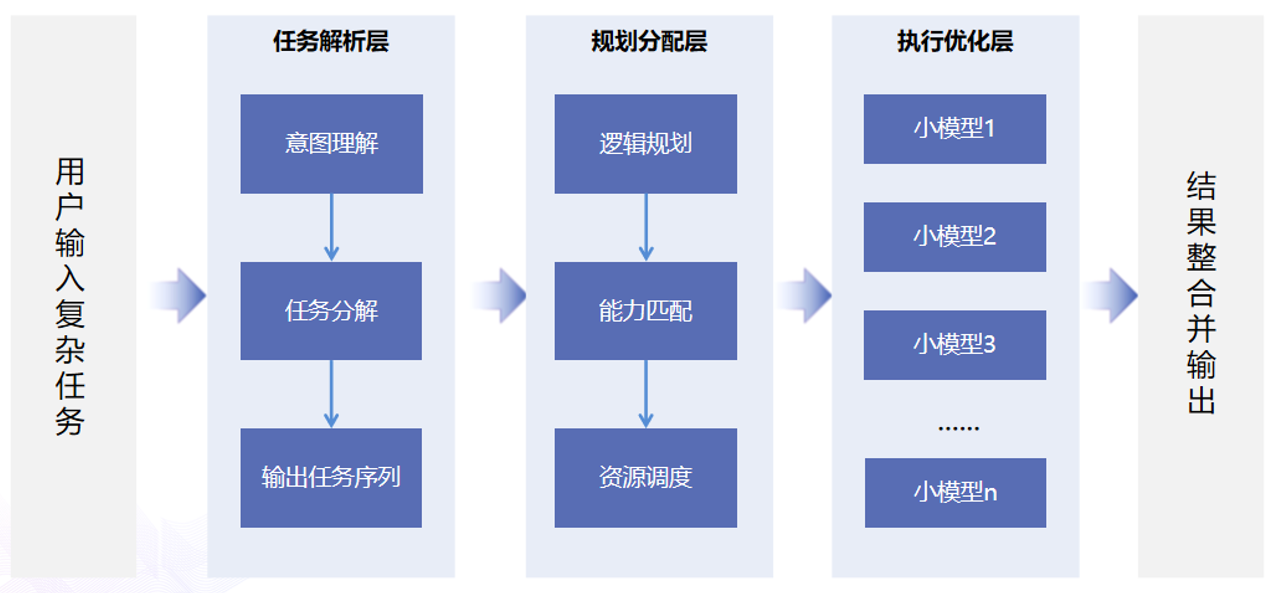

实现:协同架构让效率与精度兼得 "大模型规划+小模型执行"的实现需要精巧的架构设计。典型架构包括任务解析层、规划分配层和执行优化层。

大模型在任务解析层负责接收用户指令并理解用户复杂需求,然后在规划分配层将一个复杂的任务分解成多个较为简单的小任务,并进行执行顺序的逻辑规划;小模型则在执行层专注处理细分任务,发挥其专业精度和高效执行的优势。

这种分工为什么能够实现效率与精度兼得?大模型的强项在于对需求的宏观把握和任务规划能力,能够高效率的处理任务中的不确定性并给出可执行方案;小模型则专注自己的垂直领域,对于大模型分配的专业任务进行执行,并给出准确可靠的结果。

实践:工业领域应用案例

实践:工业领域应用案例

在设备故障诊断领域,为制造企业构建了设备故障诊断智能体,大模型负责接收员工提出的设备故障的相关信息,并进行理解和任务规划,故障诊断模型库中的小模型负责各类故障的诊断,大模型再通过诊断结果调用知识库获取故障处理措施然后反馈给员工。

该智能体系统将故障诊断和处理的速度提升了2.5倍,同时将诊断准确率提高到97.5%,大幅减少设备停机时间。

在能源行业,为电网公司开发了智能巡检系统。大模型负责制定巡检路线和识别复杂隐患,小模型专注处理杆塔倾斜识别、绝缘子破损检测等具体任务。

该系统将巡检效率提升3倍,异常发现率提高50%,每年能够节省人工成本数百万元。 展望:双模型驱动未来可期 "大模型规划+小模型执行"的模式不是临时方案,而是AI技术发展的大趋势。它体现了从"单一模型通用万能"到"多模型专业协作"的理念转变。未来可能会出现更加精细的模型分工体系,形成大模型-中模型-小模型的多级协作网络。每个层级的模型都将发挥独特价值,共同构建高效智能系统。

随着技术不断成熟和生态日益完善,"大模型规划+小模型执行"的模式将在更多领域落地生根,推动人工智能技术的真正落地,赋能千行百业的智能化转型。

欢迎联系我们,咨询解决方案!

咨询热线:400-608-2558

400-608-2558

029-86698003

400-608-2558

029-86698003